2010年12月18日

告知 2011年新年CHOUTARAライブ

2011年1番初めのCHOUTARA(チョウタラ)ライブの告知です。

( クリックすると大きくなります。)

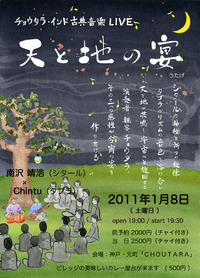

2011年 新年 CHOUTARAインド古典音楽Live

++ 天と地の宴(うたげ)++

シタールの神秘と祈りの旋律と、タブラのリズムの音色が解け合い、

天と地が共鳴し、宇宙へと旋回する。

演奏者、観客、チョウタラ、その三つの感性が、今宵の宴をつくりあげる。

〜 南沢 靖浩 × Chintu 〜

日 時:2011年1月8日(土)

open 19:00 start 19:30

会 場:CHOUTARA(チョウタラ)

神戸市中央区北長挟通4−7−4 元町会館2階奥

出 演:南沢 靖浩 (シタール)

http://www.geocities.jp/minami_zawa/sitarist.html

Chintu (タブラ)

http://music.geocities.jp/chintu_mishra5/index.html

前予約 2000円(チャイか羅漢果茶付き)

当 日 2500円 (チャイか羅漢果茶付き)

※ビレッジの美味しいカレー屋台が来ます。 (500円)

予約お問い合わせ

*旅でみつけた雑貨*「CHOUTARA(チョウタラ)」

神戸市中央区北長挟通4−7−4 元町会館2階奥

TEL:078-392-1222

choutara@gmail.com

OPEN 15:00-21:00

不定休

HP http://choutara.blog106.fc2.com

mixiコミュニティ http://mixi.jp/view_community.pl?id=371516

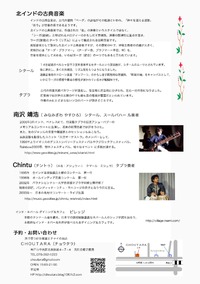

★ 南沢 靖浩 ( みなみざわ やすひろ)

インド弦楽器・シタール、スールバハー ル奏者

1986年北インドの聖地ベナレスにて、インド古典音楽の芸術性と弦楽器シタールに魅せられ、

スラワニ・ビスワス博士よりシタールの個人指導を受け始める。

渡印を重ね北インド古典音楽を学び、日本やインドでの演奏活動を展開する。

2006年3月インド、ベナレスにて、打楽器タブラの巨匠アシューバブーのメモリアルコンサートに出演し、現地の新聞各紙で好評をうけた。

2009年から2010年にかけて、インド滞在中ベナレスにて、3つのコンサートに出演する。

また、他のジャンルの音楽や舞踏家とのセッションもおこない、民族楽器を駆使したユニット「天空オーケストラ」のメンバーとして、1998年より、イギリスのグラストンバリーフェスティバルやフジロックフェスティバル、Rainbow2000等、野外フェスティバル、様々なイベントに多数出演する。

2006年、舞踏家:Kohshou Nanami 氏とともに、フランスとドイツのツアーを行い、シタールと電子機器を用いた独自の現代音楽を提供し、各地で共演をおこなった。

1992年頃より大型の弦楽器 スールバハール をも手がけている。

http://www.geocities.jp/minami_zawa/sitarist.html

★ Chintu(チントゥ)(本名:アシュウィニ クマール ミシュラ)

インド打楽器・タブラ奏者

1978年 インドのヒンズー教の聖地バラナシ・デヴァーラ村で生まれる。

田舎暮らしであり、家族にはひとりとして音楽家はいないという環境の中、15歳から、インド古典音楽の楽器タブラを始め、パンディッド・ジャムナ・プラサード・ミシュラ(元サンプラナンド・サンクリット大学講師)より最初の手ほどきを受ける。

1995年 全インド音楽協議会主催のコンクール 第一位。

1996年 オールインディア音楽コンクール 第一位。

2002年 バラナシヒンドゥー大学音楽部タブラ学科修士課程修了。

現在の師匠、パンディッド・ラチュ・マハラージの弟子となり今日に至る。

2003年〜 日本の各地でコンサート・ライブ出演。

現在、兵庫県明石近郊在住にて音楽活動中。

http://music.geocities.jp/chintu_mishra5/index.html

★ インドの古典音楽

古代の聖典「ベーダ」の詠唱がその起源といわれ、「神々を讃える讃歌」「祈り」が音楽の源であるようです。

古来、ヒンドウ—教の寺院や宮廷で、神にささげるための神聖な音楽(奉納)として、瞑想のための音楽、また単純に楽しむための音楽として成立してきました。

中世ガムール朝成立後、華やかなイスラム文化の影響を受け新たな音楽スタイルが確立されて行きました。

北インドの古典音楽では、

作曲された「曲」の演奏というスタイルではなく、「ラーガ」と呼ばれるメロディーのかもしだす雰囲気、演奏の即興性に重点を置きます。

ラーガ(旋律)とターラ(リズム)によって構成される即興音楽です。

ですから楽譜は有りません。

そのためラーガ(旋律)には様々な名前がつけられています。

サンスクリット語での「色」を語源とするラーガ。

朝、昼、夜、季節、演奏する時期や時間などにより、音のキー(調)や音階の異なったメロディーを演奏します。

ターラ(リズム)は、6拍子、8拍子、12拍子、16拍子など様々、時には、9拍子、11拍子、8拍子半などというインドならではの複雑な数学的なビートまで存在します。

楽譜のないこのクラシック音楽は、連綿とつづく伝統的な師弟関係のなか、口伝えに より継承されている無形の文化遺産です。

シタール

14世紀頃のペルシャ語で3弦を意味するセタールという弦楽器が、シタールのルーツとされています。

後に進化し、多くの共鳴弦、リズム弦をもつようになりました。

通奏音専用のドローン楽器「タンプーラ」のかもし出す瞑想的な雰囲気、「時間の軸」をキャンパスとして、

いかにラーガの情感や奏者の感性が描かれているかが醍醐味です。

タブラ

古代の両面太鼓パカワージが進化し、低音用と高音用に分けられ、左右一対の形になりました。

打楽器では世界の太鼓の中でも最も音の種類が豊富だといわれています。

伴奏のみにとどまらないソロのパートが聴きどころです。

詳細は、下記ブログで

http://blog.livedoor.jp/horo_horo2008/archives/51578044.html